児童手当は、これからの社会を担う子どもたちの健やかな成長のため、高校生年代までの子どもを養育する家庭へ支給されます。

対象者

高校生年代までの児童を養育している人

(原則、児童の父母のうち所得が多い人が受給者となります。)

支給額

児童1人につき、以下の月額となります。

| 児童の年代 | 第1子・第2子 月額 | 第3子以降 月額 注) |

|---|---|---|

| 0~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |

| 3歳~小学生 | 10,000円 | 30,000円 |

| 中学生 | 10,000円 | 30,000円 |

| 高校生 | 10,000円 | 30,000円 |

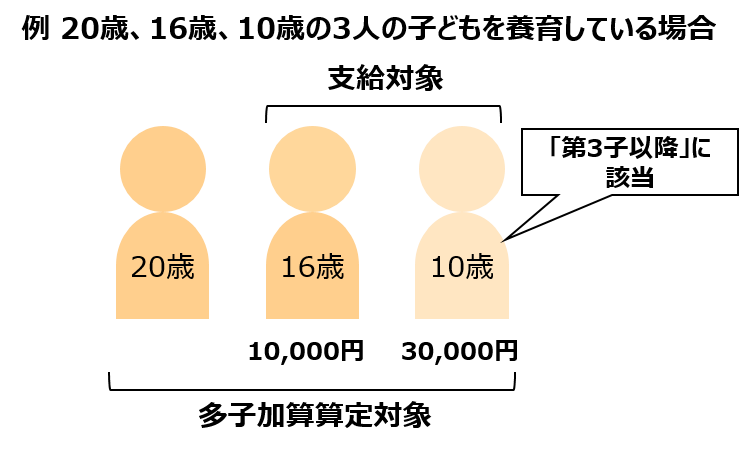

注) 「第3子以降」とは

22歳になって最初の年度末を迎えるまで(大学生年代まで)の養育されている人の中で、3番目以降に生まれた場合に該当します。そのため「第3子以降」と算定される期間には制限があります。

支給期間

18歳到達後の最初の3月分まで支給されます。

支給の開始月

請求のあった次の月分から支給対象となる児童1人につき、上記の金額が請求者名義の口座へ振り込まれます。

注)月の後半に出生や転入をする場合、出生日や前市区町村を転出した日の翌日から15日以内の請求であれば、手続きが翌月となっても出生日や前市区町村を転出した日の次の月分から支給されます。

支給日

偶数月の14日に、前月分までが支給されます。休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。

- 2月14日(12・1月分)

- 4月14日(2・3月分)

- 6月14日(4・5月分)

- 8月14日(6・7月分)

- 10月14日(8・9月分)

- 12月14日(10・11月分)

申請の方法

子どもが生まれたときや浜松市に転入したときは、出生日または前市区町村を転出した日の翌日から15日以内に申請手続きをしてください。申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなります。

子どもが生まれたとき

出生届と同時に、児童手当の申請をしましょう。ただし、閉庁時間に出生届を提出した場合や、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出した場合は、各区の担当窓口または電子申請での申請手続きが必要になりますので、忘れずに手続きをしましょう。

2人目以降の子どもが生まれたときも増額の手続きが必要です。

浜松市へ転入するとき

転入届と同時に、児童手当の申請をしましょう。

※公務員の人は勤務先へ申請してください。手続きは勤務先へ確認してください。 (ただし、独立行政法人、公益法人、国立県立大学法人などに勤務している人や組合専従の人、官公庁のフルタイム勤務以外の会計年度任用職員、および民間派遣されている人は市へ申請してください。)

認定後の手続き

児童の養育状況を住民登録等で確認できない場合や、受取口座を変更したい場合、届出内容が変更になる場合は、手続きが必要になります。