子連れでおでかけ

子育てのヒント

特集記事

特集記事を検索

小学校のプログラミング教育から身に付けたいチカラ

2020年から全国の小学校において「プログラミング教育」が必須化され、これにより家庭環境にとらわれず、誰でも情報教育を受けることができるようになりました。さらに、2025年度には大学入試共通テストに「情報」が新設されることが決まり、情報教育がますます身近に迫ってきていることを感じます。社会のAI化が進み、それに向けての学習が必要だということはわかっているものの、情報教育を受けたことのない親世代にとっては、何から手を付けていいのか、不安に思っている方も多いでしょう。10月に開催されたはままつママゼミの親子プログラミング体験講座では、募集開始からなんと3分で定員いっぱいに!親たちの関心の高さが伺えました。参加者からはこんな声が聞かれました。

情報教育に対する親の不安

高学年で授業についていけなくならないよう、体験させたかった。(小3と年長のママ)

学校でタブレットを使ったとは聞くが、具体的に何をしているのか全然わからない。(小1のパパ)

タブレットなどのデバイスとの付き合い方のほうが気になる。たぶん、ハマるとずっとやり続けると思うので。(年中のパパとママ)

これらの漠然とした不安を払拭するべく、プログラミング教育について浜松市教育委員会指導課の先生を訪ねて取材をしてきました。

プログラミングから得られるチカラとは?

お掃除ロボットが部屋の掃除をしてくれ、買い物に行けばセルフレジ、レストランではロボットが料理を運んでくれる。私たちの生活はめまぐるしいスピードで変化しています。文部科学省の資料によると「今後10年~20年で、半数近くの仕事が自動化される可能性が高い」と予想されており、ますますIT人材が必要になると言われています。このような不確定なAI時代を主体的に生きていくためには、情報端末を当たり前に使え、AIの得意・不得意を理解し、世の中にあふれるさまざまな情報を、適切に活用できる能力が必要不可欠です。さらに、ここから習得したいチカラとして最も重要視されているのが、どんな職業についたとしても必要となる「プログラミング的思考」の育成です。

そもそも、プログラミング教育とは、子どもの成長過程に合わせ「情報を適切に活用できる能力」と「プログラミング的思考」の2つのチカラを育てることです。小学生にはまず「コンピューターは何でもやってくれる魔法の箱ではなく、それを動かしているのは人である」ということに、気づいてもらうことが大切です。洗濯機が自動で回ったり、エアコンがセンサーで温度調節したりするのは、コンピューターが自然にやっているのではなく、すべて人がプログラミングすることによって動かしていることを理解し、さらにその仕組みを知ることで、「情報を積極的に活用できるチカラ」がつきます。

もう1つのチカラとして、「プログラミング的思考」があります。プログラミングをするには、ゴールを決め、到達するためにはどんな手順があるかを考えます。例えば、ロボットに「歩け!」といっても、人間の言葉はわかりません。歩かせるためには、右足をあげて→右足を前に→左足をあげて→左足を前に、といったように動作を細分化させて命令を出していくのです。このように実行するために論理的に考えたり、逆算して考えたりする道筋を「プログラミング的思考」といいます。子どもたちはプログラミングを通じてこの考え方を段階的に身に付けていきますが、一旦習得してしまえば、仕事だけでなく日常の場面でも使え、すみやかに問題を解決することができるようになります。また、仮に失敗したとしても、細分化しているおかげでどこのプロセスでつまずいたのかわかりやすく、立て直しも容易になります。

「情報を適切に活用できる能力」と「プログラミング的思考」は、これからの時代を生きていくために欠かせず、職業の選択を広げることにもつながります。

実際にどんなことをしているの?

小学校では科目としてのプログラミングはないので、テストや宿題はありません。この時期にはテクニックよりも「情報端末に慣れること」と「プログラミング的思考」の2点を育みたいからです。浜松市では、入学時に1人1台キーボード付きの端末と端末を使うための自分のIDが与えられます。子どもたちが感覚的に簡単に扱えるようにセットアップされているので、使い方をあっという間に覚えてしまうそうです。

1人1台の端末を日常的に使う

担任の先生は、朝学習や通常授業の中で、工夫して端末に触れる機会を設けています。例えば、アサガオが育っていく過程をこの端末で写真を撮り、保存して観察日記を作ってみたり、画像に文字を入れてスライドショーにして紙芝居を作ってみたり、簡単なイラストを動かしてみたり。低学年から日常で使う機会を増やし、それを通じて失敗したり成功したりすることで、いろいろな気づきや考える経験を積み上げ、プログラミング的思考を段階的に養っていくことを大事にしています。

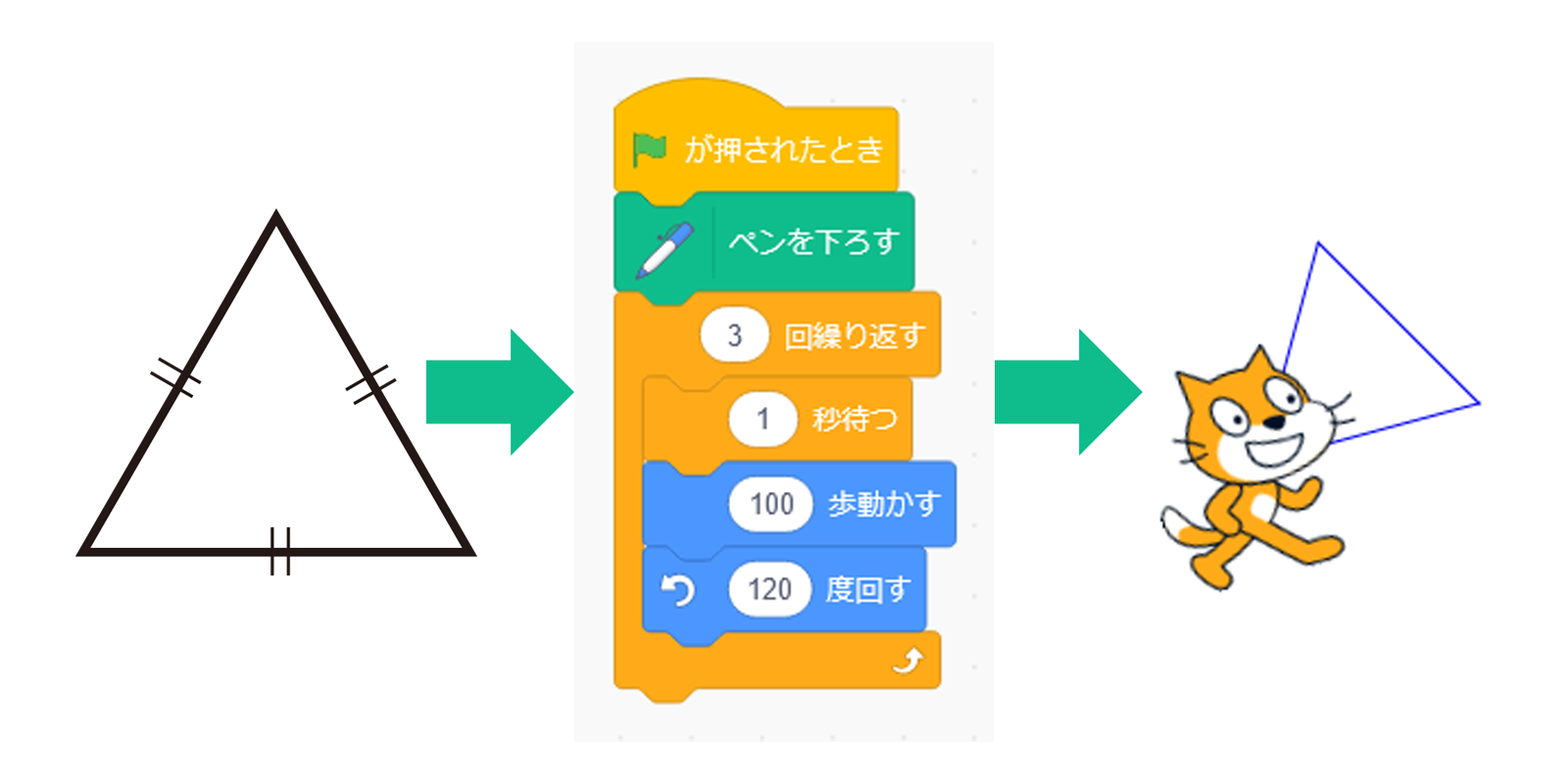

正三角形を作図する

現在使用している教科書にプログラミングが出てくるのは、5年生になってから。算数2時間と6年生理科で2時間行います。と言っても端末に専用のプログラミング言語を打ちこむのではありません。

5年生算数の課題は、正三角形の作図です。コンパスや分度器で図形を書く学習をした後、情報端末で書いてみようという授業を行います。コンピューターに

- ペンをおろす

- 長さ〇センチ進む

- 右に〇度曲がる

- 〇回繰り返す

といった指示を出していくのですが、ここで大事なのは、三角形を書く技術の習得ではなく、命令を正確に出せているか、出さないと動かないという事に「気づくこと」、失敗した場合はどうしてそうなったか「考え改善していくこと」。これが小学校のプログラミング教育です。

もっと知りたい!プログラミング教育の疑問

最後に親が感じている疑問について尋ねてみました。

プログラミング教育専門の先生はいるのですか?

小学校では、科目としてのプログラミング授業はないので、特に専門の先生がいるわけではありません。中学、高校になると、技術や情報の科目が出てきて、専門の先生が教える学校もあります。

先生によって教え方に偏りはありませんか?

そのようなことがないように、先生方も常に勉強しています。東三方町の教育センターでは、先生のための研修講座を開催し、情報を常にアップデートしています。また、研究授業などで他の先生の授業を参観して参考にしています。

クラスや学校によって、やっている内容や回数が違うのはなぜですか?

学習指導要領に示されている必須単元の5年算数と6年理科の授業以外は、各学校の裁量にゆだねられています。やり方よりも大事なのは、その経験を通じて感じたり気づいたりすることなので、やっているから進んでいる、やっていないから遅れてしまうということではないので心配いりません。

プログラミング的思考を養うために家庭でできることはありますか?

例えばお手伝いの場面で、一緒に料理を作る段取りを考えたり、外出する時間から逆算して何時から準備すべきかスケジューリングをしてみたり。情報端末を使わなくても、親の声掛け次第で、考えたり、気づかせたりする機会を増やすこともできるでしょう。

情報端末を使って、ゲームばかりやってしまわないか不安です。

文部科学省では、情報端末を文房具のように使えるようになることを目指しています。将来、これは手書き、これは端末で、と主体的に選択できるようになるためです。諸外国では学習に情報端末を積極的に使っている国も多く、日本はこの点では遅れているほうです。このことからも、家庭でも端末に触れる機会を増やすことはいいことでしょう。ただ、その使い方や使用時間などは学校が決めるのではなく、家庭で話し合ういい機会ととらえ、どう付き合っていくかをぜひ子どもと考えてみて欲しいです。家庭と学校が連携してよりよい情報教育ができていくといいなと思っています。

取材を終えて

私は文系なので、プログラミングという言葉を聞いただけで苦手意識がありました。子どもに将来SEをさせるわけでもないし、本当にプログラミング教育なんて小さい頃から必要なの?なんて思いもありました。今回の取材で、その意識は180度変わりました。プログラミング的思考を身に付けることで、なぜ今失敗したかが分かるようになり、次に繋げられるので、ただの失敗ではなくなる。むしろ、失敗こそ経験につながり次の成功に生かされるので、いろいろなことにチャレンジしやすくなって、常に考えるくせがつくのかなと思いました。これこそ、社会に必要なチカラ、子どもが自立するのに必要なチカラだとつくづく感じました。

取材・文/三浦 貴子

親がパソコンについて基本的なことしかわからず、小学校入学後が不安。(年長のママ)