子連れでおでかけ

子育てのヒント

特集記事

特集記事を検索

親子で楽しみながら苦手も克服!ボールと仲良くなろう

近年、子どもの運動の機会が減っているといわれています。それを象徴するように、小学生の体力テストの結果は低下傾向で、特に小学5年生男子のソフトボール投げの平均記録はこの15年で5m近く低下しています。(スポーツ庁 令和6年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果 小学校児童の調査結果より)

体力テストで運動能力が点数化されることにより、子ども自身が「自分はボールや球技が苦手」と思いこんでしまう可能性もあります。それにより、将来のスポーツ競技や余暇の選択肢が狭まってしまうのはとても残念です。

そこで今回はそうした苦手意識を和らげるために、浜松市の子育てサロン「ひなたぼっこ」代表でスポーツインストラクターの石川千栄さんと9組の親子といっしょに、ボール投げのコツをつかみやすくするための遊びを実践しました。

「ボール投げ」は全身運動!

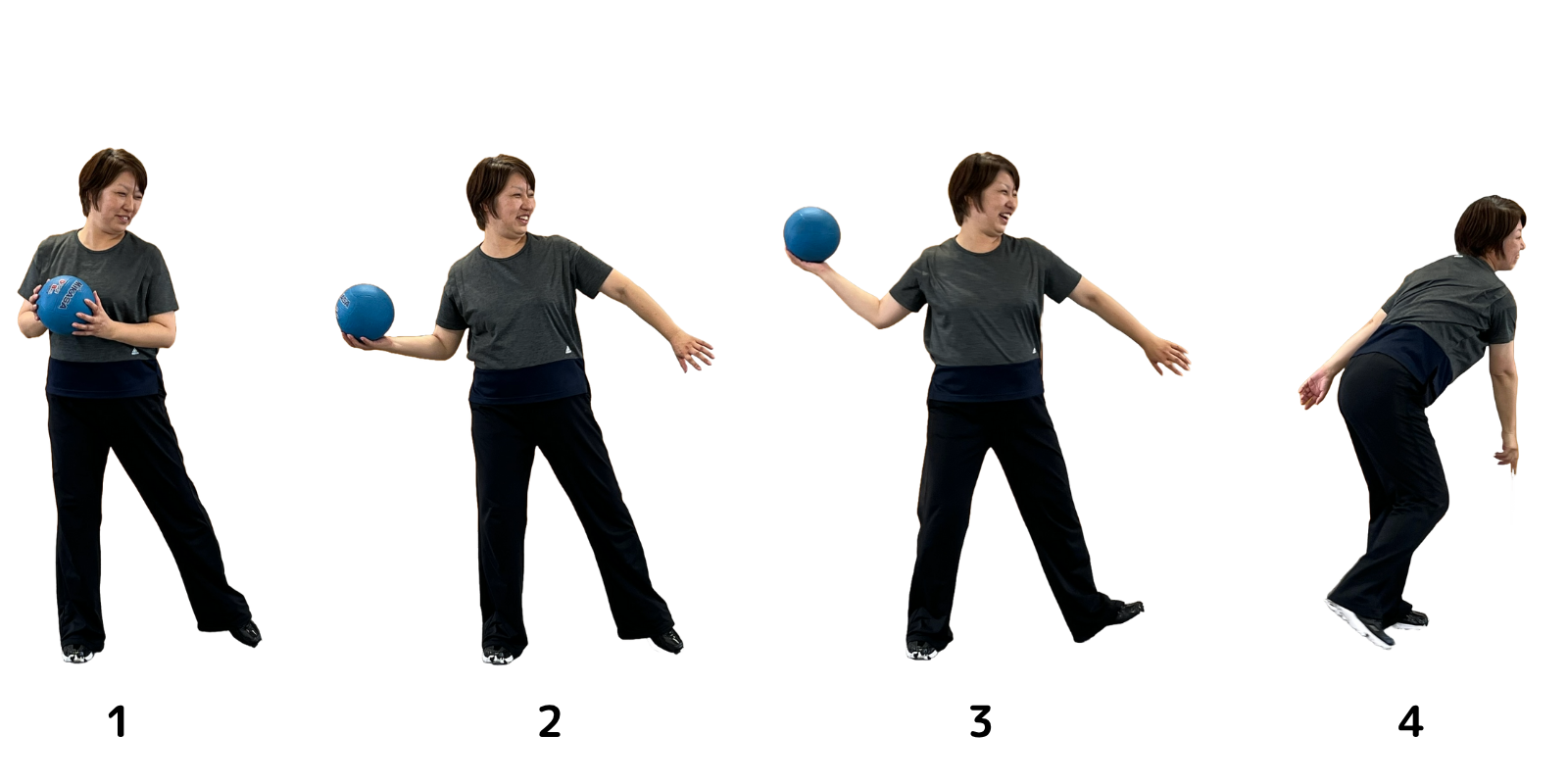

まずは石川さんに、ボール投げのコツを聞きました。ボールを強く・遠くへ投げるためには、次のように体全体を上手く使う必要があるそうです。

- ボールを持って、胸を開く。

- 体をひねって、後ろから前に重心移動する。

- 体全体を使って、ボールを前に押し出す。

- 手のひら全体でボールを押し出して、狙いに向かって投げる。

大人はこのように言葉で動きを理解できますが、子どもは感覚的に動きを理解するため言葉では伝わりにくいことがあります。

石川さんは、子どもの運動能力を決める要素は、環境が8割で遺伝は筋肉の質の違いくらいとも感じているそうです。「習いごととして幼いうちからスポーツ指導者に任せきりにするのではなく、親子でコミュニケーションを取りながら、一緒に運動をして遊ぶのがいいですね」と話します。

また「ボール遊びでもかけっこでも、動いていて楽しいという感覚を親子で共有するなかでいろいろな運動の刺激があり、子どもは自然と体の使い方を習得してきます。競技のスキルを身につけるのは、子ども自身がこうしたい・こうなりたいという気持ちを持ち、必要と感じてからで十分だと思います。そのときに自然と子ども自身がどうしたらいいかを考えます。そもそも、子どもは楽しくやりたいし、楽しみ方も人それぞれ。遊びや競技を始めるタイミングやペースも子どもに選択肢を与えてあげられるといいですね。やったことのある体の動きを増やしていくことでいつの間にか運動能力もアップし、将来競技としてスポーツを始めたときにも伸びしろのある選手になれます。日々の積み重ねが大切です」と教えてくれました。

やってみよう!ボール投げが得意になる、気軽で楽しい遊び

ボールだけでなくおうちでも準備できるゴムひもや輪っかも使い、ボールを強く・遠くに投げるための体の動きを身につけられる遊びを紹介します。

いっぱいボールに触りながら体をひねろう!手首も柔らかくしよう!

ボールを両手で持って歩いたり、抱えて左右に動かしたり、手に乗せたまま手首を回したりします。また、輪っかなどの目標物に向かってボールを投げ入れたり、床に強く弾ませたりしてみましょう。ボールに慣れることに加え、体のひねりの動きや手首の柔軟性を身につけられます。

ボールをバウンド&キャッチ

- ボールを床に強く打ち付けて、バウンドさせます。

- 弾んだボールをキャッチします。

ボールを強く打ち付けよう

ボールを強く打ち付けよう

手のひら全体や手首を使ってボールを真下に強く打ち付けて、真上に高く弾むようにしましょう。慣れてきたら、ボールが弾んでいる間にその場で1回転して、キャッチしてみましょう。

ゴムひもで胸の開きや重心移動の感覚を身につけよう!

太めのヘアゴムなどのゴムひもを1mくらい準備します。100円ショップなどで売っているものでかまいません。まずはゴムひもを両手で持ち、ひじがのびるところまで腕を伸ばしたり、なわとびをするようにゴムひもを足でまたいだりします。体の前だけでなく、背中側でも伸ばしたり、後ろとびのようにまたいだりすることで、肩の柔軟性アップにもなります。

ゴムひもで的あてゲーム

- 足元から30~50cmほど前にボールを置いて、ゴムひもを両手で持ち、前から後ろに引っ張ります。

- 後ろに「おっとっと」と下がって勢いをつけます。

- 後ろの手を離して、前のボール(目標物)へゴムひもを当てます。

後ろから前にしっかりと重心を移動しよう

後ろから前にしっかりと重心を移動しよう

「おっとっと」で後ろに一度下がってから、前足に体重移動します。実際にボールを投げるときも「おっとっとでビューン」がポイント。胸を開いて後ろから前に重心移動して勢いをつけることを心がけましょう。また、目標物にゴムひもを当てることは、ボールを投げたい方向にコントロールすることにつながります。目標物の高さを高くしていくと、よりボール投げの動きに近づきます。

輪っかを使って肩甲骨を動かそう!

直径30cmほどのリングを使用します。チラシなどを細く丸めて輪っかにしたものでも代用できます。

まずは1人で輪っかをハンドルのように両手で持ち、上下左右に動かしたり、前に差しだしたり胸に引き寄せたりしながら歩きます。

2人でグルグル輪っか遊び

- 2人で向かい合い、輪っかを片手ずつ持ちあいます。

- お互いに腕をグルグル回しながら前後に移動します。

- 腕を大きく振って、綱引きをするように引っ張り合いましょう。

腕を大きく動かそう

腕を大きく動かそう

背中が動いていることを意識しながら腕を回しましょう。肩甲骨も使い体全体を使って腕を前に振り出すことで、より強く・遠くにボールを投げることができます。

遊びを通していろいろな体の動きを経験しよう

長年のスポーツ指導のなかで、石川さんも「ボール投げ」の苦手な子が増えていると感じているそうです。

「近年の公園は安全性重視で、以前はよく見られたアスレチック性の高い遊具は減り、ボール遊びが禁止の公園も増えています。そして多くの禁止事項で遊びの制限がかかり、子どもの運動の機会が減少しています。その結果、遊びのなかで自然と身についていた様々な体の動かし方の習得が難しくなっていると感じます。

遊びを通したさまざまな運動の刺激によって、子どもたちは段階を踏んで体の使い方を習得していきます。赤ちゃんのころから幼児期までに、少しずついろいろな動きの経験をしていくことが理想的です。鬼ごっこなどの全身を使った遊びはもちろん、紙飛行機飛ばし、指先を使った泥団子・粘土といった遊びも、ボール投げにつながっていきます。子どもが小さいうちは、大きさや硬さの異なるさまざまなボールに触れるのもいいでしょう。とにかく子どもと一緒に、たくさん遊んでくださいね」

取材を終えて

1時間ほどの遊びの前後で子どもたちにボールを投げ比べてもらうと、どの子も遊ぶ前と比べ肩から腕がよく動いて体の重心移動が上手くできるようになり、より遠くに飛ぶようになっていました。

また、長年スポーツ指導に携わってきた石川さんのお話のなかで「スポーツも言われたことをやるのではなく、子どもが自分で考えてやることが大事」という言葉が特に印象的でした。今回ボール遊びを体験してくれた子どもたちのいきいきとした楽しそうな表情からも、スキルよりも楽しめることが大切だと実感できました。

小学生の子どもを持つ親のひとりとして、子どもの運動の機会が減っている今だからこそ、体を動かして楽しむことを子どもと過ごす時間の中にも積極的に取り入れていきたいと思いました。遊びを通して、子どもが体を動かすことの楽しさを実感し、ボールへの苦手意識を持たずに将来のスポーツの選択肢が広がるといいですね。

取材・執筆/鈴木 とわ