子連れでおでかけ

子育てのヒント

特集記事

子育てのヒントを検索

避難のタイミングを考えておこう!

災害が発生しそうな時に、いつ、どこに避難をするのか決めていますか?また、家族と話し合って共有していますか?

過去の災害時にすぐに避難しなかった人の声には、「避難のタイミングがわからない。」「避難所で子どもが静かにできないと、周りの人に迷惑をかけると思うから避難できない。」などがありました。

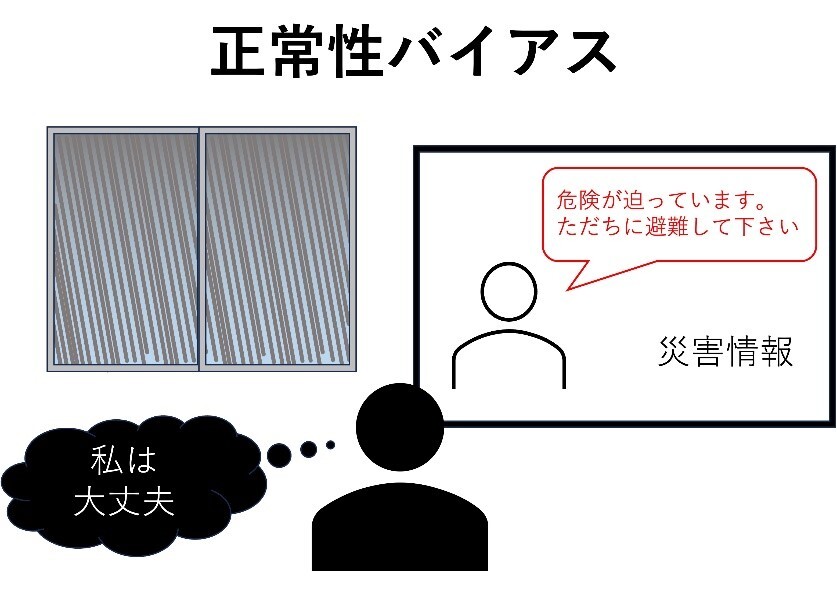

「正常性バイアス」によって、避難が遅れる危険性がある

すぐに避難しない人の気持ちには「正常性バイアス」という心理があります。「正常性バイアス」とは、自分に都合の悪いことは無視してしまうことです。例えば、「危険だと思えなかった」「自分は大丈夫だと思った」「今まで大丈夫だったから、今回も大丈夫だろう!」と根拠のない自信により判断してしまうことです。

また、災害の種類や時間帯によっても避難のタイミングは違います。台風などの場合は、進路予測から何時頃に近くを通るかが比較的わかりやすいです。ギリギリまで様子を見てから避難するのではなく、安全に避難できるうちに避難したいものです。例えば夜に避難しなければならなくなることが予想される場合は、明るい時間帯に避難することを考えたいものです。

避難情報を確認して、早めの避難行動を!

避難情報にも注意しておきましょう。大雨の場合は、雨音で外に流れている防災無線や行政の注意喚起のアナウンスなどが聞こえないために、周辺の状況に気づくのが遅れるということもあります。

気象庁や自治体が、5つの避難レベルを用いた避難情報を出します。

(内閣府ホームページより)

「避難レベル3」で「高齢者等避難」、「避難レベル4」で「避難指示」、「避難レベル5」で「緊急安全確保」です。小さな子ども連れや妊婦、高齢者、障がいがある人などは、「避難レベル3」で避難を始めると安心です。また「避難レベル5」はすでにどこかで被害が発生している可能性を示すレベルで、直ちに安全な場所で命を守る行動をとるというものですので、「避難レベル4」までに全員が、安全な場所に避難をする必要があります。

水害などで万が一逃げ遅れてしまった時は、無理をせず「垂直避難」をしてください。「垂直避難」とは、高いところに逃げることで、家の1階よりは2階、3階の高いところに逃げることです。

避難のタイミングの目安や避難場所を決めておく

いのちを守るためには、早めの避難行動が必要です。

みんなで声を掛け合って避難しましょう。また、あらかじめどのような状況になったら避難するか、家族で話し合って、災害の種類にあった避難のタイミングの目安や、避難場所を決めておくと安心です。さらに避難経路となるところにどのような危険があるのか、子どもたちと一緒に確認したり、被害を想定したりしておくなど、平時に子どもの防災教育をしておきたいものです。

今月末に、「サテライト地震防災センターinはま防~家」が、浜松市防災学習センター(中央区山下町)で開催されます。このイベントの中の「特別講座:「わたしの避難計画」をつくろう(要予約)」に参加してみませんか?避難のタイミングを考えるための参考になります。

文/静岡県ふじのくに防災士 鈴木