子連れでおでかけ

子育てのヒント

特集記事

子育てのヒントを検索

子どもの眼について/色覚

目次

はじめに

光を反射や吸収する物体(光そのものは無色です)、そして視覚が必要です。光源が変わったり、光を反射・吸収する物体が異なったり、物体の表面の凸凹などの状態が変わったりすることで光の波長が変わります。そしてそれらを受ける人の角膜、水晶体、網膜にある視細胞の状態によって最終的に色の感じ方が決まります。

色の感じ方は人それぞれ異なり、色を表現する言葉も様々で、古来より日本語は色を表現する言葉がたくさんあります。このような色の感じ方のことを「色覚特性」と呼びます。

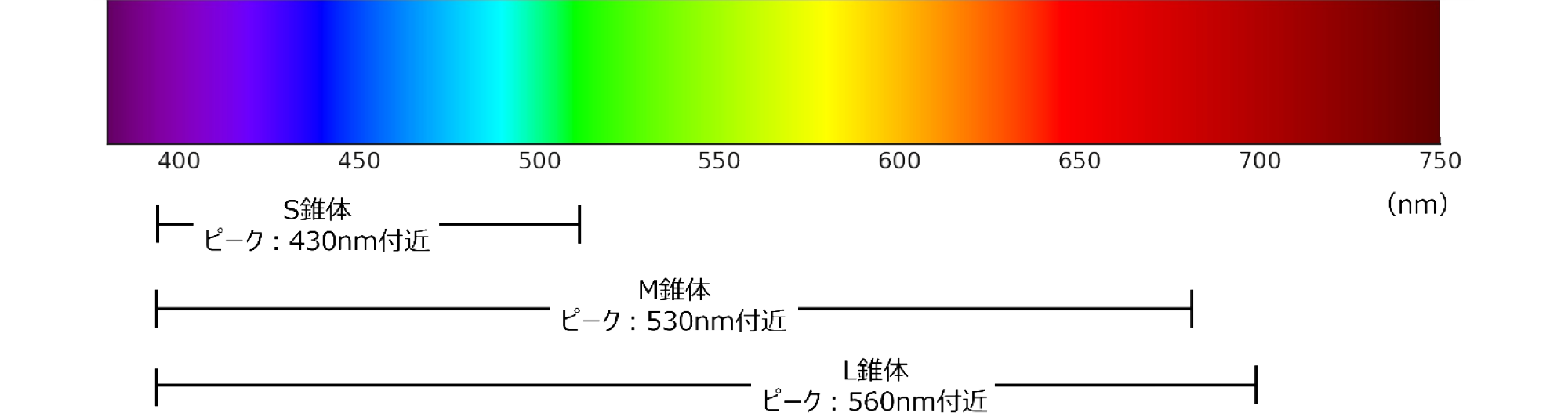

光には、ヒトが見える範囲の光である「可視光線」と、見えない範囲の光(例えば紫外線や赤外線)があります。ヒトが認識できる可視光線の波長は、およそ380~780ナノメートル(nm)の間です(図1)。この波長の違いによってさまざまな色を感じ取ることができ、波長が長いほど赤い色に、短いほど青い色に見えます。

例えば、「虹」は太陽の光が空気中の水滴に当たって屈折し、反射することで色が分かれて見える現象です。虹に現れる色は、赤、オレンジ、黄、緑、青、藍、紫の順に並んでいますが、これは目がそれぞれの色を異なる波長として認識しているからです。波長が長い赤色は虹の外側に現れ、波長が短い紫色は内側に現れます。

光を受け取る視細胞は、明るいところではたらく錐体(すいたい)と暗いところではたらく杆体(かんたい)があります。

色を感じとる細胞は錐体で、受け取る波長により長波長感受性錐体(Long wavelength sensitive cone:L錐体)、中波長感受性錐体(Medium wavelength sensitive cone:M錐体)、短波長感受性錐体(Short wavelength sensitive cone:S錐体)に分かれています。

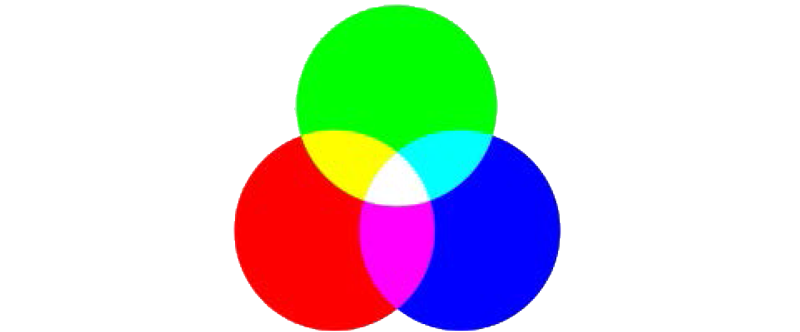

L錐体は長波長の光に敏感で、赤色やその近くの色(オレンジ色など)を認識します。M錐体は中波長の光に敏感で、緑色やその近くの色(黄緑色など)を認識します。S錐体は短波長の光に敏感で、青色やその近くの色(紫色など)を認識します(図1)。これらの錐体が協力し、それぞれ感知する波長範囲が重なり合うことで、色の違いを感じ取ることができます(図2)。

図1.可視光の波長領域

図2.光の三原色

赤、緑、青の光を組み合わせることで様々な色を表現することができます。

色覚異常とは 1),2),3),4)

色覚異常とは、L錐体、M錐体、S錐体のうちどれかの錐体の働きがないか、もしくは少ないために正常者と異なった感じ方になることを言います。かつて色覚異常のことを「色盲」と称することがありましたが、色が全く見えないという印象を与えるため使われなくなりました。現在では、どの錐体が正常に機能しないかで呼び方が変わります。

L錐体が正常に機能しないものを「1型色覚」、M錐体が正常に機能しないものを「2型色覚」、S錐体が正常に機能しないものを「3型色覚」と呼びます。さらに、3種類のうち1つの錐体の機能が低下している「異常3色覚」と1つの錐体が欠損している「2色覚」に分けられます。例えば、L錐体の機能が低下している場合は、1型3色覚と呼ばれます(図3)。このうち、S錐体の異常である3型色覚は非常にまれな疾患(10000~50000人に1人)であり、一般に色覚異常と呼ばれるものは1型色覚と2型色覚になります。

図3. 先天色覚異常の分類

| L錐体 | M錐体 | S錐体 | |

| 1型 2色覚 |

× | 〇 | 〇 |

| 2型 2色覚 |

〇 | × | 〇 |

| 3型 2色覚 |

〇 | 〇 | × |

| L錐体 | M錐体 | S錐体 | |

| 1型 3色覚 |

▲ | 〇 | 〇 |

| 2型 3色覚 |

〇 | ▲ | 〇 |

| 3型 3色覚 |

〇 | 〇 | ▲ |

〇:正常にはたらく、▲:生まれつき機能が低下している、×:生まれつき欠損している

その他に3種類の錐体が全くはたらかない杆体1色覚があります。これは錐体がすべて機能しない状態ですので、色を感じ取ることはできません。視力は眼鏡等で矯正しても0.1程度と悪く、まぶしさや眼振(目が揺れること)などの症状があります。しかしながら、杆体1色覚も約0.003%と非常にまれな疾患とされています。

日本遺伝学会は2017年に「色覚異常」の用語を「色覚多様性」と変更しています。また、色の見え方は視環境によって異なり、多くは日常生活に支障がないことから「色覚特性」という用語を用いており、色覚異常は一つの「個性」であるとも言えます。

今回は、医学用語として「色覚異常」という用語を用い、そのほとんどを占める1型色覚と2型色覚について説明します。

色覚異常の人の見え方

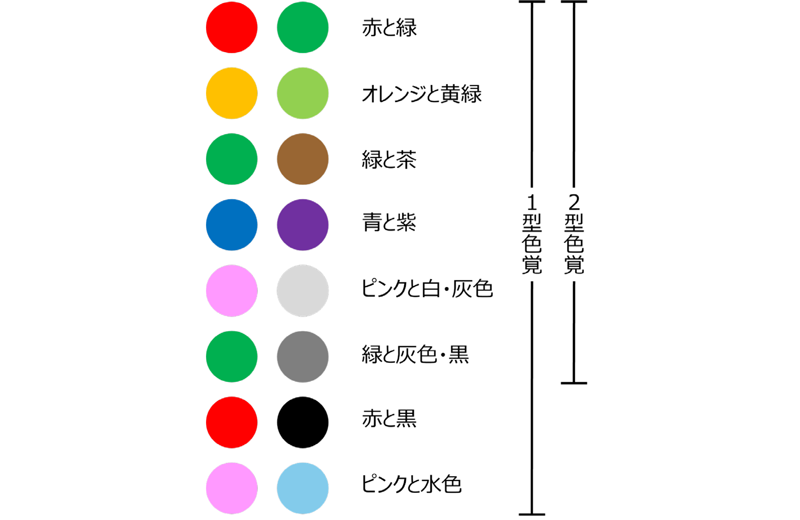

色のシミュレーションアプリを用いた強度の色覚異常の見え方を示します(図4)。

注意点ですが、これはあくまでシミュレーションです。実際の見え方には個人差があるので、色覚異常の方全員がこのように見えるわけではありません。このようなシミュレーターを使うことで、作成した資料やスライドなどが色覚異常の人に見づらくないかを確認することができます。

図4.強度の色覚異常の人の見え方(シミュレーション)

※あくまでシミュレーションですので、色覚異常の方全員が必ずしもこのように見えるわけではありません。

色覚異常に気付くきっかけ

色覚異常に気付くきっかけは年齢や環境、色覚異常の程度によって異なります。未就学児では、ぬり絵や積み木などの色分けする遊びがきっかけとなります。保護者や保育園・幼稚園の先生など周囲の人々が色間違いとして気付くことが多いです。小学生に上がると図画工作など授業を通じて気付くことがあります。具体的には、色鉛筆の色を間違えてしまったり、地図やグラフ、黒板に書いたチョークの色分けが見えにくいと感じたりすることなどです。日常生活においても、カードゲームの色の区別がつかなかったり、焼き肉が焼けているか分からなかったりします。中学生~高校生になると周囲との違いから自分自身で気が付くことも増えます。

色覚異常の原因

色覚異常は遺伝が原因の先天色覚異常と外傷や疾患が原因の後天色覚異常に分けられます。先天色覚異常は両目に起こりますが、後天色覚異常は片目だけに起こることや左右差がみられることもあります。また、先天色覚異常は生まれつきであるため、自身が色覚異常だと気付かない場合も多いです。

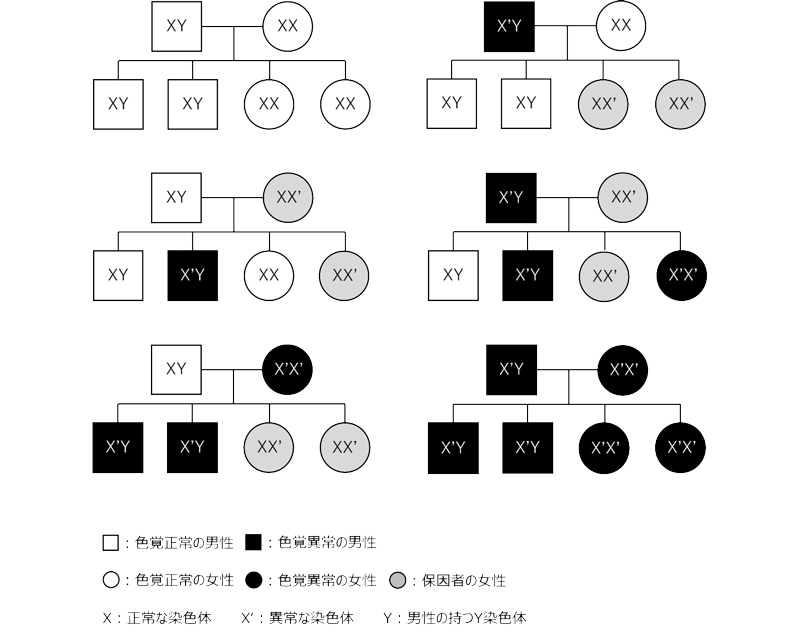

ここでは先天色覚異常について述べます。色覚異常の多くは、先天性赤緑異常(1型・2型色覚)であり、X染色体潜性(劣性)遺伝の形式をとります(図5)。

X染色体潜性(劣性)遺伝とは、X染色体上にある特定の遺伝子が変異を持つことで引き起こされる遺伝形式の一つです。この形式には、男性と女性で特徴的な違いがあります。ヒトの体には46本の染色体があり、そのうち2本は性別を決める性染色体です。女性は「XX」、男性は「XY」という組み合わせを持っています。このX染色体上にある遺伝子が変異を持つと、症状が現れます。女性の場合は2本のX染色体を持っているため、片方のX染色体に変異があっても、もう片方の正常なX染色体が補うことで、ほとんどの場合症状は現れません。このような女性を「保因者」と呼びます。一方、男性はX染色体を1本しか持っていないため、そのX染色体に変異があると補うことができず、症状が現れます。そのため、先天色覚異常は男性に多く、日本人男性の約5%(約20人に1人)、日本人女性の約0.2%(約500人に1人)の頻度で起こり、女性の約10%は保因者とされています。つまり男性では学校のクラスに1人は色覚異常の人がいてもおかしくないということになります。

図5. 先天色覚異常(1型・2型色覚)の遺伝形式

学校健診 5),6),7),8)

小学校や中学校で色覚特性の検査を受けた記憶はあるでしょうか?学校での色覚検査は1920年(大正9年)に学生生徒児童身体検査規定に項目が追加されたことに始まります。1958年(昭和33年)には学校保健法が制定され、毎学年全児童生徒に色覚検査が実施されてきました。その後、数回施行規則が改正され、1973年(昭和48年)には小学1年生、小学4年生、中学1年生、高校1年生が対象に、1995年(平成7年)には小学4年生のみが対象となりました。さらに、2002年(平成14年)には差別につながるという理由から施行規則の必須項目から削除され、それ以降は全国のほとんどの学校で色覚検査が行われなくなりました。したがって、1990年代以降に生まれた方の多くは学校で色覚検査を受けていないということになります。

しかしながら色覚検査が学校健診で行われなくなったことで、自らの色覚異常の有無を知ることなく成長する学生が増えました。その後、進学や就職をする際に初めてその事実を知り、希望していた進路に進めないなどのトラブルが発生しました。平成22・23年度に行われた先天色覚異常の受診者に関する実態調査では、色覚異常に関してのトラブルやエピソードがあった498例がまとめられているため、具体的な内容を一部抜粋します(表1)。

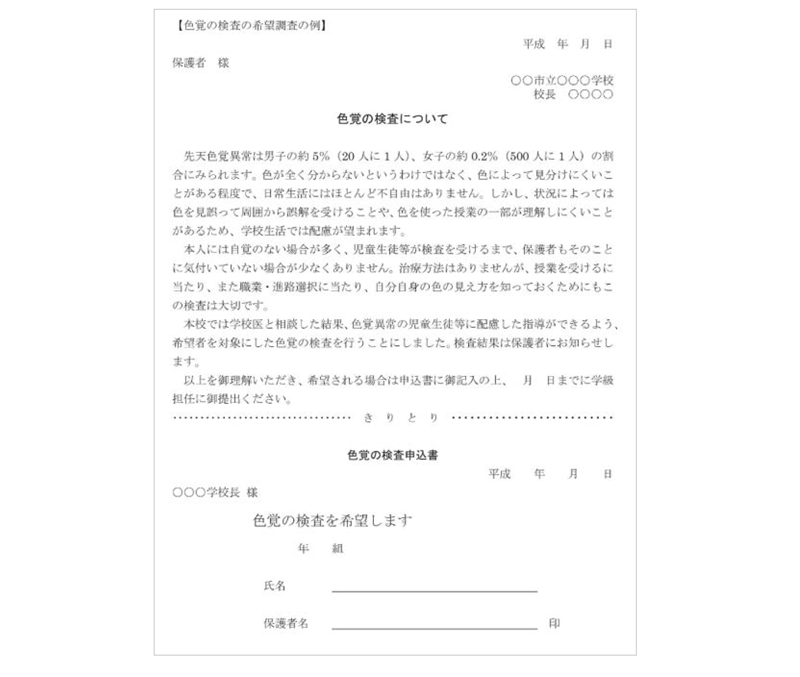

この報告書をもとに、日本眼科医会が学校の色覚検査に関する要望書を文部科学省に提出し、2014年(平成26年)の学校保健安全法施行規則改正に伴う通知の際に、「特に児童生徒が自身の色覚特性を知らないまま不利益を受けることが無いよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、より積極的に保護者等への周知をはかる必要がある」との文言が追記されました。それ以降、児童生徒等の健康診断マニュアル(平成27年度改訂版)に色覚の項目が盛り込まれ、学校から保護者に対し調査票(図6)を配布し、希望者を対象に検査を実施することになっています。

図6. 学校健診での色覚検査希望調査票の一例

転載許可:日本学校保健会

児童生徒等の健康診断マニュアル(平成27年度改訂版)(文献8)から転載

表1. 色覚にかかわるトラブルやエピソードの例

|

日常生活 |

絵を描くときに違った色を使う ゲーム機の充電の色(オレンジと黄緑)が区別できない 焼き肉がよく焼けているかどうか分からない |

|---|---|

| 学校生活 | 学校の先生から図工の時の色使いを指摘された 黒板の赤チョークの文字が見えない リトマス試験紙、地図の色が見えにくい |

| 進学・就職 | 工業高校でコードをつなぐ実習がうまくできなかった 警察官、自衛隊志望だったが、色覚異常と分かり断念した 鉄道会社の就職試験の前日に学校で色覚検査を受け、初めて異常を指摘された |

| 仕事 |

農業の生産製品選別に色覚異常が影響しないか心配 |

文献6)、7)を参考に筆者作

色覚異常の検査・診断 10)

続いて眼科で行われる色覚の検査について説明します。受診のきっかけは家族など周囲の人々が気付いた場合や学校健診で指摘されたことなどが挙げられます。色覚検査は大きく分けて、「仮性同色表」、「色相配列検査」、「アノマロスコープ」の3種類があります。

「仮性同色表」は先天色覚異常の人には区別しにくい色の組合せを利用して、数字を読ませたり、視力検査で用いる一部分が切れた輪(ランドルト環)の切れ目を判読させたり、線をなぞらせたりする方法です。

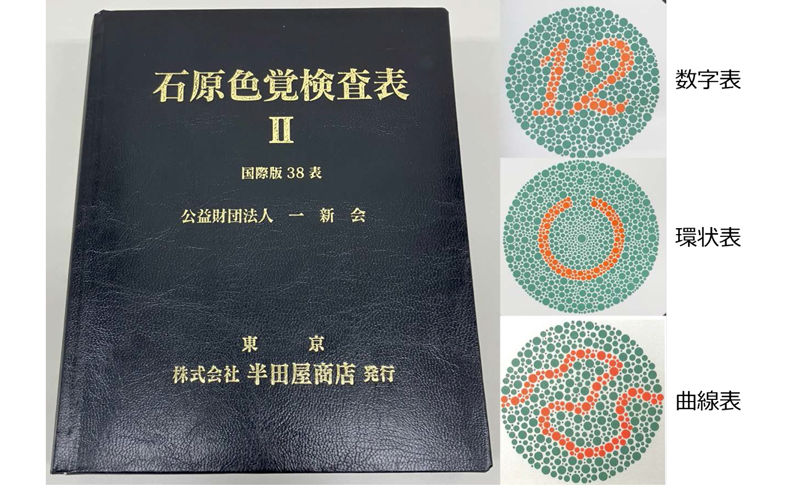

目的はスクリーニング(集団を対象に検査を行い、病気の疑いがある人を見つけ出すこと)であり、色覚異常の疑いがあるかないかを判定します。現在最も多く使用されているのは石原(R)色覚検査表で、眼科では石原(R)色覚検査表II国際版38表9)を用いることが多いです(図7)。

学校健診では、石原(R)色覚検査表IIコンサイス版14表を使用することが推奨されています。石原(R)色覚検査表は異常の検出を目的とした検出表と色覚異常の型判定を目的とした分類表で構成されています。検出表は色覚異常の有無にかかわらず判読できる表、正常者に読めて異常者に読めない表、正常者と異常者の見え方が異なる表、異常者に読めて正常者の読めない表があります。ランドルト環の表は、正常者と異常者で輪の切れ目が異なる場所に見えるように作られています。曲線表は、正常者と異常者でなぞるところが異なります。分類表は、検出表で色覚異常と疑われた場合に行い、1型色覚と2型色覚で見え方が異なります。

図7. 石原(R)色覚検査表 II 国際版38表

転載許可:(公益財団法人)一新会

転載のため、実際の検査表の色調が異なり、検査には使用できません。

ここに表示してあるものはすべて正常者でも異常者でも答えられる表です。

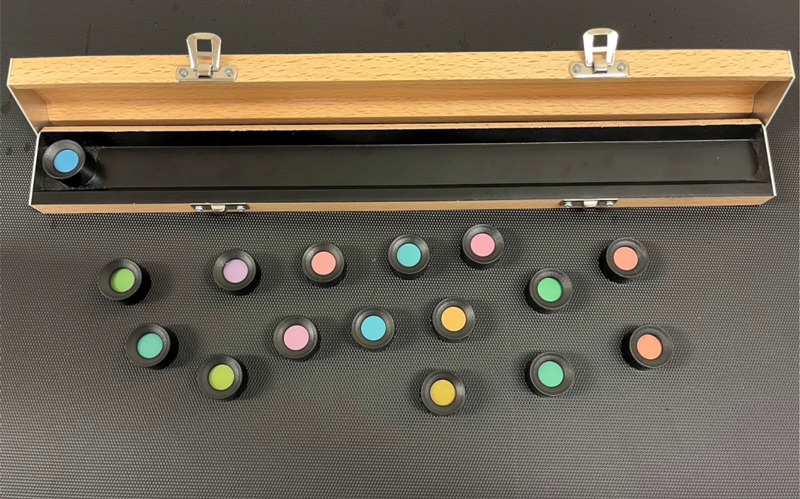

「色相配列検査」では「パネルD-15テスト」を行います(図8)。

15個の色のついたキャップを似た色の順番で並べる検査です。一番左側の色は固定されており、その色に似た色を15個のキャップから選んでその隣に置きます。その要領でキャップを全て並べます。並べた順番から色覚異常の型や程度を判定します。パネルD-15テストの目的は、色覚異常の程度を強度か中等度以下かを判定することであり、1型・2型などの型判別は可能ですが、2色覚か異常3色覚かの区別はできません。

図8. パネルD-15テスト

(株)JFCセールスプランの許可を得て写真掲載

15個の色のついたキャップを似た色の順番で並べる検査

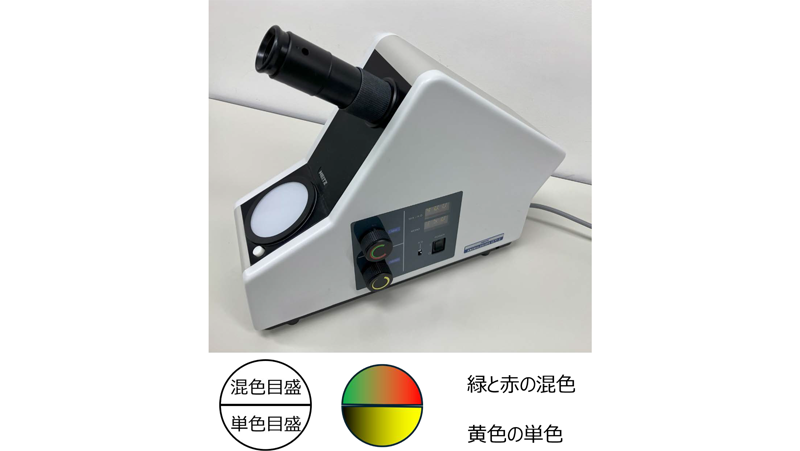

「アノマロスコープ」は色覚異常の確定診断に用います。機器の中をのぞくと上下の半円が合わさった円が見えます(図9)。

上の半円は緑と赤が混ざった混色の目盛りです。目盛りが0~73まであるのですが、0にすると緑、73にすると赤になります。目盛りを増やすと赤の量が増えるとともに緑の量が減っていきます。一方で、下の半円は黄色の単色で目盛り(0~87)を動かすと明るさが変化します。0が黒で数字を増やすと黄色が明るくなってきます。検査では上下の半円が同じ色に見えるところを探します。正常色覚の場合は、混色目盛40・単色目盛15付近でのみ同じ色に見えます。色覚異常は、1型2色覚、1型3色覚、2型2色覚、2型3色覚で同じ色に見える数値や範囲が異なるため、それにより型を確定することができます。しかしながら実際には「アノマロスコープ」は一般の眼科診療所ではほとんど設置されておらず、大学病院でもすべての施設にあるわけではありません。上に述べた石原(R)色覚検査表やパネルD-15は多くの眼科で検査することが可能ですし、色覚異常の有無や程度は判定できるため、その結果に基づきアドバイス等を行います。

図9.アノマロスコープ

(株)ナイツの許可を得て写真掲載

色覚異常のケア 11),12),13),14)

色覚異常は現在の医学では治療することはできません。そのため、色覚異常のケアには周囲の人々の理解と配慮が必要です。先天色覚異常では判別しにくい色があるため、その組み合わせは避け、形や模様で区別したり、別の色を使って表現したりするとよいでしょう(図10)。その確認のために色のシミュレーターを利用するとよいと思います。

図10.色覚異常者が混同しやすい配色

色覚異常が発見されるのは幼児~青年期が多いため、主に家庭や幼稚園・保育園、学校生活での配慮が求められます。色は各々が感じる感覚ですので、子どもが色を間違えたとしても指摘するのではなく、色名を教えたり、物と結び付けて覚えたりするなど、色を学習する工夫をします。しかしながら、家族など周囲の人々にとって子どもがどの色が見えにくいのかを理解するのは難しいと思います。

それを確認するには、「先天色覚異常の方のための色の確認票」が有用です。これは色覚異常者本人やその保護者に対し、色の見間違えを認識させることを目的として作成されたもので診断などに用いるものではありません。インターネットなどで誰でも購入することができます。全部で7票あり、これを使用することで、具体的にどの色を見間違えるのか確認することができます。

就学後は色覚異常に気付くきっかけとなる事柄が多いことや教師や友人から指摘を受けることがあるため、特に注意が必要です。

授業で使用するグラフや表などは色で分けるのではなく形や模様で区別したり、色覚に配慮したチョークを使用したりすることが推奨されています。また、学校関係者が色覚異常に関する正確な知識を身に付けるための啓発資料「学校における色覚に関する資料」が日本学校保健会により作成されており、学校保健ポータルサイトにて誰でも閲覧することができるようになっています。

また、進学や就職に一部制限があることも知っておかなければなりません。近年では色覚異常による制限が緩和される傾向にありますが、現在でも厳しい制約がある職業もあります。

具体的にはパイロットや航空管制官、鉄道の運転士などで、その理由として信号灯の区別が安全確保において非常に重要な能力であることが挙げられます。警察官や消防士なども一部制限があります。また、美容師や塗装業など細かい色分けが要求されるような職業は、制限はないものの困難が生じる可能性があります。本人の希望を尊重するのが最も大切ですが、事前に十分な情報収集をすることを心掛けましょう。

社会における色覚バリアフリー化も重要です。色分けで示される地下鉄の路線図やLEDの緑と赤のランプなどを見やすいものに変えるなどして、色だけで情報を伝えるのではない表現が推奨されます。

まとめ

先天色覚異常は個性のようなものです。仕事に一部制限は出てしまいますが、色覚異常の有無が理由で差別などにつながるのは避けなければなりません。それには周囲の人々の理解と配慮が必要となります。

また、ここでは触れませんでしたが、加齢にともない白内障が進行すると後天性の色覚異常となります。色覚に関する正しい知識を身に付け、生活に少しの工夫を加えれば、色覚に異常のある人もそうでない人も過ごしやすい社会になるでしょう。

参考文献

- 村木早苗.わかるできる伝わる 先天赤緑色覚異常の診療ガイダンス.三輪書店.2017.

- Wright WD.The characteristics of tritanopia.J Opt Soc Am 1952;42:509-521.

- 大庭紀雄.先天全色盲症候群.眼科1985;27:419-432.

- 日本遺伝学会.遺伝学用語改訂について.2017.https://gsj3.org/wordpress_v2/wp-content/themes/gsj3/assets/docs/pdf/revisionterm_20170911.pdf

- 宮浦徹.【眼科医のための学校保健ガイド-最近の動向-】学校での色覚対応について.OCULISTA 2021;103:46-53.

- 宮浦徹、宇津見義一、柏井真理子、他.平成22・23年度における先天色覚異常の受診者に関する実態調査.日本の眼科 2012;83:1421-1438.

- 宮浦徹、宇津見義一、柏井真理子、他.平成22・23年度における先天色覚異常の受診者に関する実態調査(続報).日本の眼科 2012;83:1541-1557.

- 日本学校保健会.児童生徒等の健康診断マニュアル(平成27年度改訂版).2015 https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H270030/index_h5.html#1

- (公益財団法人)一新会. 石原(R)色覚検査表II国際版38表

- 日本眼科医会.【眼科学校保健 資料集】日本眼科医会 「学校における色覚についての対応」指針.日本の眼科 2016; 87:-15.

- 中村かおる、岡島 修. 先天色覚異常の方のための色の確認表: アゼリア出版, 2002.

- 塩釜裕子、宮本正.「先天色覚異常の方のための色の確認表」の妥当性の検証.日本視能訓練士協会誌 2020;49:205-210.

- 日本学校保健会.学校における色覚に関する資料.2016.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H270050/H270050.pdf

- 中村かおる.【眼科と社会生活】先天色覚異常の職業適性.眼科 2017,59:1311-1317.

帝京大学 医療技術学部 視能矯正学科 新井慎司

出典:浜松成育医療学講座通信 第11号(2025.3)